分類:文化復振與推廣

文化復振與推廣

阿公的時代土地用線去牽-力美雲

阿公的時代土地用線去牽-力美雲

小時候要請客時就要去giâ桌就跟每一戶借桌子來,桌子旁就用竹子綁起來像椅liuâ這樣讓人客坐,也有去砍樟葉回來遮日頭,(忠志:辦喜事時都要四處借八仙桌,整庄頭的桌子借光光,還要借交通好一點的田來讓他們使用,以前辦桌都在田裡的,用竹子綁椅仔中間放一張桌子剛剛好,椅子是不能移動的,以前小孩子跟去給人請時都插幾顆貢丸在旁邊吃。以前聽到敲竹子的聲音時就知道要出門去伴工,如果作的太晚就會煮點心給他們吃,平常中午要回家吃自己,有割稻子時才會煮飯擔到田裡讓工作的人吃,如果作的太晚時就回家洗完澡再去你家吃飯,以前也會伴工去山裡崛坪種樹薯掘樹薯,連喪事也都會伴工就是會派一個人去找人,一個去買板仔(棺柴),一個通知他們的親人,叫人去看要葬在哪裡要先去挖khù-á,還有抬棺柴的人都不用錢請的,是整個庄頭人都會派到工作,以前去看過世的人都好像會一邊哭一邊念,就會說一些想念的話)。

我的爸爸作日本軍伕還會抓山豬-買枝明

族服重現工作坊五──芙優谷老師(20191012)

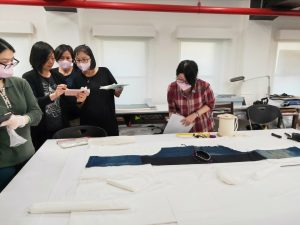

族服工作坊第五場,舉辦於口埤教會會議室。這場工作坊的重點,主要是想請老師協助大家處理縫製過程所碰到的問題。除了面對較細緻的布料時,縫製難度比較高;另外,在長時間縫製下,導致眼睛負擔太重而出現不舒服的反應,甚至影響到整體視力的問題。因此,在王昱心老師的協助下,我們邀請到了芙優谷老師(Fuyuku)。根據王老師的介紹,芙優谷老師屬於阿美族,由於結婚而成為卑南族媳婦。她對於部落耆老的傳統刺繡深深著迷,也以學習、傳承此項技藝為志願。老師曾經協助台大人類學系教授胡家瑜執行傳統繡法的研究。對於她本人而言,刺繡縱然並非正職,卻是她非常喜愛的一項工作。

這次的縫紉主題,以收藏於左鎮菜寮化石館的平埔族西拉雅頭巾為對象。這款頭巾的特色是以藍染長布為主體,兩端以白線繡上精緻的花紋。尤美茜老師在前期曾陪同部落工作人員一起前往左鎮看館藏,她協助我們製作出紋飾的圖稿,因此我們只要根據圖稿便可以操作。尤老師以一字繡的形式製作圖稿,不同於十字繡,在圖稿上以「X」的造形來表示,一字繡一律以直線來表示,也因為線在排列上變得更加緊密,也讓整體圖像變得更顯精緻。

胡惠鈞紀錄整理

台大人類學博物館館藏調查 20191007

鄂朝來古調

傳統服紀錄

千錘百鍊成就生命深度的葛中彬

我民國27年在澄山的草田聚落出生,後來在口埤國小讀冊,那個時候父母對教育不重視,差不多國小畢業就在家做工作,所以我可以做那麼多工作,都是因為那個時候的環境因素,跟我爸爸一起做,幾乎沒什麼工作不會做。那個時候日子很難過,爸爸、媽媽都跟鄰居一起出去放伴工作,我留在家煮飯,準備三餐,一桌五六個人吃飯;台灣50年代,不是只有我們家很難過日,別人家也難過,雖然家裡沒有白米可吃,至少還有番薯籤,有些人家連番薯籤都沒得吃,還跑來跟我們借。

當時家裡都種蕃薯、竹筍、少量稻米,基本上是種番薯,伴工挑水讓田地比較濕潤,才來種蕃薯。那個時候生活過得很苦,無法賺錢、也沒人請工人,只能靠雙手去抓山產,這種困苦、經過,實在是說不完。那時若是沒種蕃薯的話,明年的生活真不知道該怎麼過。我還記得有一回收成的時候,我的阿公為了過生活很節儉,在黃目子聚落曬番薯籤乾,沿路撿碎片。後來,等我15~16歲才跟別人一起承攬做工,賺錢來維持家裡生活,做到20歲去當兵回來,繼續跟爸爸做工作,雖然生活很差,但是心理上不會覺得辛苦,反倒覺得快樂。

我的外公、外婆是傅祥露、李月

不信族群身分喚不回的萬正雄長老

在早期其實不太知道自己是原住民(西拉雅族),只是對於別人笑我是「番」有些疑惑,當時不知道自己的身份,被這樣子長期歧視,成為日後立志推廣西拉雅的一大原因。於是一方面開展正名運動、一方面努力尋根,嘗試找回西拉雅歷史文化。以前爸爸、媽媽也會說一些西拉雅語,例如螃蟹、雷公姑,還有一些在地地名、簡單的動物名稱,但當時不知道那是我們的母語,是後來在語言復育過程中才慢慢了解,發現其實爸爸、媽媽以前說的一些話,其實都是西拉雅語。

記得以前住在澄山、山豹的生活很單純,自從搬過九層嶺、扁擔崎後,跟漢人有所接觸,常常會有被取笑的時候,因為皮膚比別人黑,就被笑說是番仔,那時經常自我疑惑說:到底我們跟別人差在哪裡?而也是從那個時候,我開始慢慢去了解原住民的文化面貌,那個記憶到現在還是讓我很深刻。